| No.5421 |

|

交差法と平行法で大きさが変わって見える 網膜上の大きさは同じはずなのに→脳の作り出した「立体像」を見ているのだから網膜上の映像は素材でしかない そのうちまとまりましたらblogにでも書いてみます。 私の考え方 リアリティ→現実の模倣→現実を越えられない 立体映像で可能になる事→現実との相違→未体験世界(笑) |

|

| No.5419 |

|

>ビューアで見た場合でも、マウントの枠が見えるかぎり、その枠を基準にして引っ込み側、飛び出し側というのは認識できると思います。 なるほど、おっしゃる通りですね。でも枠を基準にして考えると、「交差法が小さく見える」というのはおかしくなるように感じます。また別の話なのでしょうか。実際交差法は苦手なので、私には「交差法が小さく見える」感覚がよくわかりません。 >どうしても立体映画を作る際には、飛出しを期待される場合が多いためでして、 以前3Dコムの人も同じことを言っていました。なぜか飛出しを期待する人が多いようですね。個人的には刺激の強い映像より自然な映像が好みです。自然な映像の良さを知って欲しいですね。 >リアリティと、立体映像でしか出来ない事をどうバランスさせるか、作者の考え次第ではないかと、私は考えます。 おっとさんらしい御意見ですね。インパクトの強い映像を好む方と推測します。私はアーティストではなく技術屋なので、リアリティを追求することに魅力を感じます。 |

|

| No.5418 |

|

ima0Gの答え 19世紀にドイツのエビングハウスっていう心理学者がいてまして 心理学っていっても実験心理学で...実験的に 例えば記憶と忘却の時間的関係を研究したり、 知能テストを完成させた人なんですが、 知覚と視覚、色視力と精神的な能力についても研究してます。 有名なところで、「エビングハウスの大きさの錯視」ってのがあります。 取り囲まれる円の大きさによって真ん中の円の大きさが違って見える。 つまり、飛び出す画像のまわりに円を書けばいいです。 |

|

|

|

| No.5417 |

|

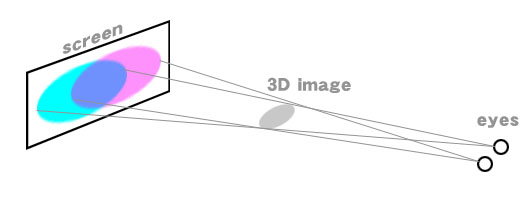

この説明図を置き換えると、(スクリーンを平行法や交差法画像)見える大きさが変わる問題を説明出来ますね。(解決?) RE:引っ込む画像は大きく見える!? 引っ込む画像についてはみなさん認識してますよ。今回の論点では無いというだけです。 リアリティと、立体映像でしか出来ない事をどうバランスさせるかは、作者の考え次第ではないかと、私は考えます。 |

|

| No.5416 |

|

>とみなさん「飛び出す画像」ばかり問題にしていますが。。。 は〜い、私が「飛び出す画像....」という問いを出したので、皆さんそれに答えて頂いたわけでして... ポリポリ はい、笹研さんの記載通り、引っ込み画像は大きく見えるともいえますね。 どうしても立体映画を作る際には、飛出しを期待される場合が多いためでして、 ドカーンと飛び出したときに、対象が小さく見えてしまうことが、演出的に困るという場面が あるということですね ^^;) ビューアで見た場合でも、マウントの枠が見えるかぎり、 その枠を基準にして引っ込み側、飛び出し側というのは認識できると思います。 個人的には、ステレオウィンドを壊さないような飛出し画像が好きです(^o^)/ |

|

| No.5415 |

|

飛び出す画像は小さく見える!? とみなさん「飛び出す画像」ばかり問題にしていますが。全く同じ理由で「引っ込む画像」は大きく見えているはずなのに、どうしてこちらは問題にしないのでしょうか? 思うに人の距離感(遠近感)は接近するほど敏感になるため、像の位置が近い「飛び出す画像」の方が違和感が大きいだけで、「引っ込む画像」の不自然さには鈍いだけではないでしょうか。 もともと二視点の立体写真は、両目に見える景色をそのまま写真に記録し、その写真を両目で見ることで視界を再現しようとしたものと思います。このため先人はビュアーを作り、視界そのものの再生を試みたのでしょうが、それでは不便だと、その後アナグリフや裸眼立体視などが広まっていったのだと推測します。 アナグリフや裸眼立体視がビュアーと根本的に違う点は、実際の世界にそれらが実像と共存するため「飛び出す」とか「引っ込む」という、実像(実空間)を基準とした見方が現れたことと、観察者と画面の位置関係が不確定になったことだと思います。 実のところ私はビュアーを持っていないので確かなことは言えませんが、ビュアーで見る限り「飛び出す」と「引っ込む」を明確に意識することはないのではないでしょうか。 昨年3D画像に関する展示会に友人と一緒に行った際、レンチキュラーを使った立体テレビのブースの前で、 「本当の立体像は見る位置や距離が変わると見え方が変わらなければならないが、これはレンチキュラーといっても画像は二枚しか使っていないので常に同じ一対の画像しか見えない。だからこの立体像が自然に見える位置は原理的に一点しかないのだ。」 と友人に説明したら、ブースの担当者が「その通りです。」と苦笑して言いました。 私の考えでは「飛び出す」画像と「引っ込む」画像に本質的な違いがあるわけではなく、いずれもリアルな立体像になるように心がけることが大切であるが、ビュアーと違ってアナグリフや裸眼立体視では、(特に複数の人が同時に見る映画などでは)観察者の位置を一つに特定できないので、リアリティに関してはかなり割り切って考えなければならないと言うことです。 |

|

| No.5413 |

|

みなさん、ご意見を頂き有難うございます。 単純にパースペクティブな問題もあると思いますが、2D映像に比べて やはり3D映像では虚像を見ているという部分で、パース以上に小さく見える現象がおこると思います。 目幅に比べてスクリーンが大きい映画館などでは、この現象が顕著にあらわれると思います。 また、エンターテイメントものでは、どうしても飛び出す映像(手でつかめるような)が必要になるので、悩ましくなりますね。 単純に考えると... 見えるイメージの大きさ =(スクリーン上のサイズ)×(目から3Dイメージまでの距離)÷ (目からスクリーンまでの距離) つまり、3Dイメージを目に近づける(飛び出さす)と、どんどん小さく見える。 確かに交差法が小さく見えるのと同じ原理と思います。 より広角レンズで撮影して、パースを強くして打ち消すとか、 逆に小さく見えるのを有効に使う映像をつくる必要があるのかも しれないと思いました。 |

|

|

|

| No.5412 |

|

まったく同一の形でも画面の下の方に描かれると、私たちは自分の足元と同一視して、近くにあるように感じ、上に配置すると遠くにあるように感じるのでした。私たちは物の位置を判断するさいに、習慣的に地平線を基準にするので、このような感覚をもつようになったということのようです。以上は錯視の造形という本に書いてありました。なおこの本には大きさの違いによる奥行きの錯視、重なり、大気遠近法などその他多くのことが書いてありました。 |

|

| No.5411 |

|

これはまさにパースペクティブの問題ですね。 見る距離が2分の1になれば倍の大きさ(画角)で見えるはずなのに、もともとそのパースペクティブで撮っていないとそこまで大きくは見えない。人は無意識のうちに距離と見える大きさ(画角)から物の大きさを判断しているから、見える大きさ(画角)が変わらずに距離だけ近くなったと感じれば、当然小さくなったと判断するのでしょう。 対策はもちろんレンズを広角にし、被写体にぐっと近づいて撮ることでしょうが、自然に見えるためには画角と撮影距離、ステレオベースを常に最適値にするように計算して決めなければなりません。 しかしここで一つ問題があります。パースペクティブや視差による距離感は画面サイズと見る人の位置で変わってきますから、映画の場合にはスクリーンのサイズだけでなく、前の席に座っている人と後の席の人でだいぶ見え方が変わってしまいます。飛び出す設定では像の位置が見る人に近い分、こういったことにもかなり敏感でしょうから、やはりスクリーンから奥に引っ込んだ設定にしたほうが無難だと思います。 それにしても映画監督というプロが、パースペクティブを意識していないとは以外ですね。 |

|

| No.5410 |

|

飛び出してるモノは交差法で見ているからじゃないかなぁ。 「左寄りの2赤」を右目(青フィルタ)で見て、「右寄りの2青」を左目(赤フィルタ)で見ているわけだから。 逆に引っ込んでる場合は「右寄りの−2赤」を右目(青フィルタ)で見て、「左寄りの−2青」を左目(赤フィルタ) を見るわけだから平行法ですね。 テーブルから飛び出してくるファントグラムも小さく見えるんですよね。交差法で見ているような感じで。 |

|

| No.5409 |

|

逆の特性を持つ広角レンズでもどうしようもないのかな? それよりも画像ですが、例の「交差法と平行法で大きさが変わって見える」と関係ありそうですね。寄り目の角度を距離情報として脳が補正すると起こる?(笑) |

|

| No.5408 |

|

先日、3Dシネマフォーラムなるものに参加してきました。 そのなかで、とある映画監督さんが面白い質問をしていました。 「画像を飛び出させると小さく見えるんだが、なんとかならんものか...」 そうそう! 立体映像って、飛び出させると小さく見えるんですよね。 解決方法を明確に答える人はいなかったけれど... さすが映画監督さん、面白いところに目をつけるなぁと思った。 スクリーン一杯の画像も、目の前まで飛び出させると、手のひらにのるくらい。 これは箱庭現象とかそういうものではなく、単に飛び出させると スクリーンと目の中間位置に画像定位 するので、視線とスクリーンの作る三角形の中で、どんどん小さくなってくる。 もちろん、手前のものは大きく写すけれど、目の前までくると、本当に小さくなる。 なにか、よい解決策はあるだろうか? |

|

|

|

| No.5407 |

|

誤「青と赤」+「緑」 正「青」と「赤+「緑」 |

|

| No.5406 |

|

先のリンクの青黄アナグリフを。3原色フィルターで見てみました。 「青と赤」+「緑」で見れますが、かなり暗いですね。「青と緑」でも「青と赤」成立し「青と緑」が見やすいようです。画像によっては青1枚でも成立します。(私は左目が効き目です、)いずれもカラーアナグリフ本来の色彩は消えますので、やっぱり専用の眼鏡でしょうか? 青は暗いうえに黄色の残像も残り、疲れも大きいように感じました。 3原色フィルターは2台でのアナグリフ映写のために買いましたが、赤と緑が明度差が少なく見やすいですね。(シアンは試してませんが) アナグリフの色の組み合わせは、実用的なものはまだありそうな気もしています。 |

|

| No.5405 |

|

実は私もアナグリフは苦手です。メガネを付けているとちらつき感があって、5分もするとかなり疲れます。立体映画を見る人は2時間もあのメガネをしているのだと思うと、よく我慢できると感心しますが、逆に長時間になると慣れてくるのでしょうか。 補色残像はゴーストなどとも表現されているものと思いますが、これも疲れる原因だと思います。ひどいときは立体視できません。 特にシアンの側(右目)に赤の像が見えるのが気になりますが、やはりフィルターが甘いせいでしょうか。 |

|

| No.5404 |

|

佐藤崇徳さん、ありがとうございます。 US Patent ... AU Patent ... Other Patents Pending と書かれていますが、US Patentは米国特許、AU Patentはオーストラリア?で問題ないでしょうが Other Patents Pending が気になるところで、他の国への出願は検討中という意味だと思います。 いずれにしろ商売に使うのでなければ問題ないと思いますが、心配なら発明協会あたりに相談されたらいかがでしょうか。 |

|

| No.5402 |

|

詳しいパテントの事はわかりませんが、元の画像の色彩を出来るだけ3D表現する為に考案(濃青と濃アンバー眼鏡)されたものだと思います。 赤い花や青い空なんかは比較的(立体感)見易くなるかと思いますが、眼鏡の色が濃いのが欠点かもね?(コントラストの問題等) 私の場合、補色残像がどうしても気になるのでアナグリフは少し苦手です。 そういえば、むか〜し病院の設計をした時、随分苦労致しました。 |

|

| No.5401 |

|

笹研さん ColorCode 3D とは何者だ?と,ima0Gさんがご教示くださったURLからリンクをたどっていきました。 http://www.colorcode3d.com/ から「ENTER」をクリックし,表示される画面の「What is ColorCode 3-D」をクリックすると表示される画面に,US Patent … という表記があります。 ご指摘を受けてあらためて落ち着いて見ると,このPatentは,ColorCode 3D の画像を合成するソフトウェア(および変換サービス)とメガネを対象にしているように見えます。自分でPhotoshopとかでカラー合成して作って公開する分には別にいいのかなぁ? こういった特許関係のことはまるきりの素人なので,さっぱり判りません。 |

|

| No.5400 |

|

私もメガネを入手するつもりです。非常に興味があります。 >ColorCode 3D のホームページには,特許番号が記載されていますが ちょっと見つけられなかったのですが、どこに書かれているか教えていただけませんか。日本で出願されていなければ気にすることはないと思います。 ところでなぜ一般的なアナグリフが赤−シアンなのか理由をご存じではないでしょうか。もし知っていたら教えてください。 入手が容易な色セロファンや色付きプラスチックでメガネが作れるからでしょうか。黄色−青のメガネを作ろうと材料を探したんですが、結局良い物が見つからずに断念しました。一見青に見えるものはどれもシアンで、緑を十分にカットしてくれません。もしメガネを作りにくいため黄色−青のアナグリフがポピュラーにならないのであれば、ColorCode 3Dの特許というのはメガネのフィルターに関するものかもしれません。 特許庁のHPで2H059(立体、パノラマ写真)AA25(ステレオ写真/観察/色(波長域)によるもの)で検索した結果、ヒットしたのは56件と意外に少なく、ざっと見たところでは該当しそうなものはありませんでした。 |

|

| No.5399 |

|

みなさん,こんにちは。 皆様方からいろんなご意見や情報をいただき,感謝しております。地理関係の掲示板やメーリングリストにもホームページの案内をさせていただいていますが,こういった実体視の方法論に関する情報をいただけるのは,実体視自体をテーマにしているこの掲示板ならではで,投稿させていただいて本当に良かったと思っています。 ColorCode 3D については,メガネを入手して試してみたいと思います。ColorCode 3D のホームページには,特許番号が記載されていますが,これって何が対象なんでしょうね。アナグリフ自体が特許では無いでしょうし,この色の組み合わせが特許なんでしょうか? あんまり面倒なことなしに,画像を作成・公開できて,メガネの販路も広がるといいですね。 ima0G さん : > 教育に携わる人にとっては「言うまでもない。」ことですね。 とはいえ,アナグリフという今までオモチャだと思っていたものを教育手法に応用するのを目にして,また,(多くの人にとって)いとも簡単に実体視できる現実を前に,現場の教員のうちどれだけの方々が,そういったことまで思いを巡らせるだろうかと考えると,注意喚起が必要でしょう。私のアナグリフ教材のページでも,色覚特性とアナグリフとの関係について記述することが必要だと改めて思いました。 |

|